Startseite Robinienholz

Robinie - das Trendholz

Robinie = Akazie ?

Robinia pseudoacacia L. ist die botanische Bezeichnung des in unseren Breiten wachsenden Robinienbaums – übersetzt mit „Scheinakazie“. Der Mensch will es kurz und einfach, weswegen sich im allgemeinen Sprachgebrauch die Bezeichnung „Akazie“ durchgesetzt hat. „Akazie“ ist als Bezeichnung für die Robinie weit verbreitet. Spricht jemand von Akazienpfählen, so sind sehr wahrscheinlich Robinienpfähle gemeint. Soweit gilt also: Robinienholz gleich Akazienholz.

Robinienholz ungleich Akazienholz gilt aber, wenn es um das Holz der tropischen Acacia mangium L. geht, das ebenfalls unter „Akazie“ gehandelt wird. Dieses Tropenholz wird in großen Mengen in tropischen Plantagen produziert, in Südostasien – dort besonders in Vietnam -, in Afrika und auch in Lateinamerika. Aus der tropischen Akazie werden Gartenmöbel, Leimholzplatten und Leimholz-Bretter, aber z. B. auch Holzfliesen für den Garten hergestellt und im europäischen Handel angeboten.

Wenn „Akazie“ draufsteht, sollten Sie also genau hinsehen. Die tropische Akazie ist zwar ebenfalls ziemlich hart und dauerhaft (wenn auch nicht so hart und dauerhaft wie unsere europäische Robinie), das Bedenkliche an ihr ist jedoch ihre Herkunft aus tropischer Plantagenwirtschaft – siehe weiter unten.

Robinie und tropische Akazie sind leicht zu unterscheiden. Robinie ist ein helles und kräftig gemasertes Holz. Die tropische Akazie hingegen ist rotbraun und weist kaum Maserung auf.

Robinie: Premium-Hartholz, Premium-Außenholz

Holzeigenschaften Robinie – die besten im Vergleich

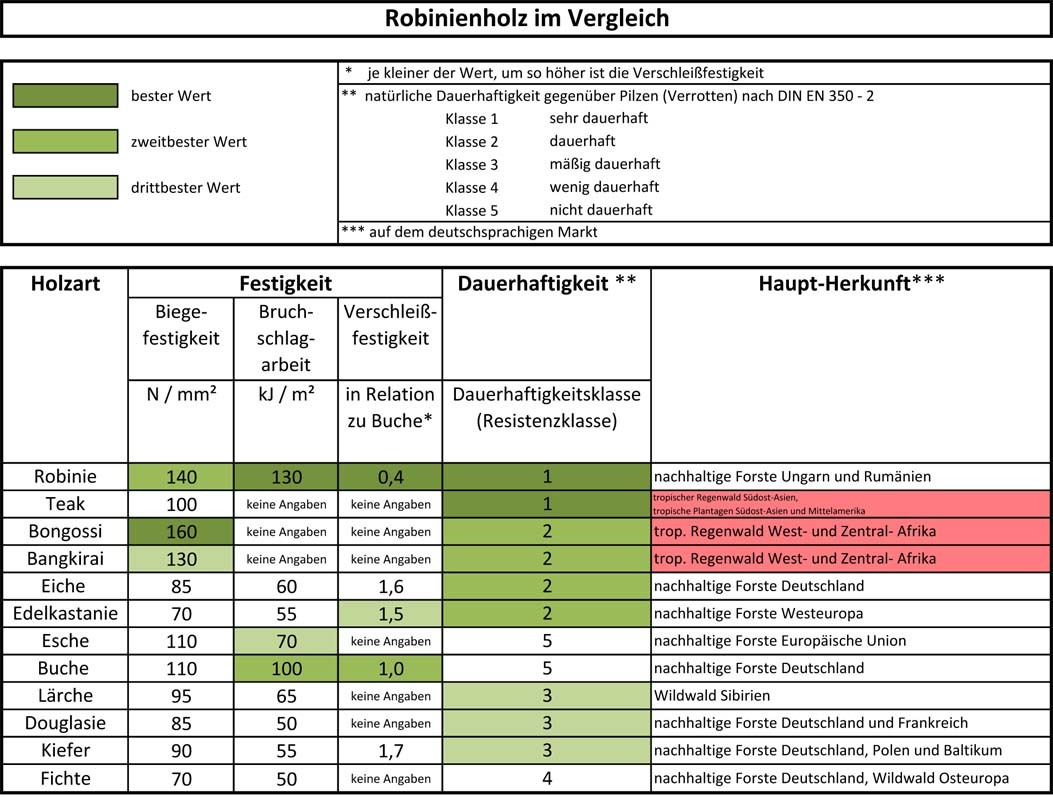

Kaum zu glauben, aber die Robinie aus Europa schlägt – insgesamt betrachtet – selbst das beste Tropenholz. Sie ist also das Holz für den Außenbereich schlechthin. Zwar ist Bongossi noch etwas fester, aber nicht so dauerhaft, worauf es bei der Verwendung im Freien am meisten ankommt. Selbst das berühmte Teakholz ist nicht dauerhafter als die Robinie - und es hat deutlich schlechtere Festigkeitswerte. Robinie ist die unerkannte Königin der Außenhölzer, die die ihr zustehende Wertschätzung erfahren sollte - auch als Ihr Gartenholz.

„Natürliche Dauerhaftigkeit“ meint die Dauerhaftigkeit des Holzes an sich - ohne den Einsatz von Schutzmaßnahmen, also insbesondere ohne chemischen Holzschutz.

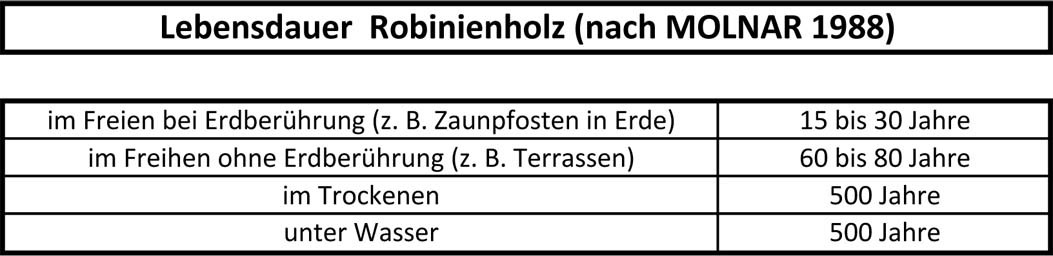

Was die natürliche Dauerhaftigkeit von Robinie in der Praxis bedeutet, zeigen folgende Erfahrungswerte (MOLNAR 1988).

Bei unseren Robinien-Zaunpfosten können sie mit einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren rechnen. Denn es kommt auch darauf an, welche Robinien-Varietät zum Einsatz kommt und ob der Baum unter guten Bedingungen gewachsen ist. Wir fertigen unsere Erzeugnisse durchweg aus der Varietät Robinia pseudoacacia rectissima L. (sogenannte „Schiffsmast-Robinie“), die noch dauerhafter ist als die Gemeine Robinie, auf die sich die Kennwerte in den vorstehenden Tabellen beziehen (GÖHRE 1952). Dazu kommt, dass sich in Bulgarien, dem Herkunftsland unseres Robinienholzes, die klimatischen Bedingungen sowie die Bodenbedingungen für das Wachstum der Robinie als optimal erweisen – anders als beispielsweise in Deutschland -, weswegen das in Bulgarien gewachsene Robinienholz eine höhere Dauerhaftigkeit als das in Deutschland gewachsene zeigt.

Bei Erdberührung des Robinienholzes spielt auch die gegebene Bodenart eine Rolle für die Lebensdauer des Holzes. Enthält der Boden sehr viel Feuchtigkeit, was beispielsweise bei stark lehmigem Boden der Fall ist, so fällt die Lebensdauer niedriger aus. Je wasserdurchlässiger der Boden, umso höher die Lebensdauer des Holzes. Bei sandigem Boden kann sie noch deutlich über dem oben angegebenen Zeitraum von 30 Jahren liegen.

Robinie ohne Erdberührung – z. B. bei Terrassenbohlen, aber auch bei Zäunen, wenn diese gegen die Erde isoliert sind – bedeutet „lebenslänglich“. Man darf mit Recht Robinie das nachhaltigste Holz nennen.

Kesseldruckimprägniertes Holz (KDI-Holz) und Thermoholz – keine Alternativen

Über die Dauerhaftigkeit von kesseldruckimprägniertem Holz (KDI-Holz) findet man kaum Angaben. Alles hängt vom verwendeten Imprägnierungsmittel und dessen Konzentration ab. Bei Erdberührung verfault handelsübliches KDI-Holz oft schon nach 1 bis 2 Jahren. Ohne Erdberührung (im Freien) hält kesseldruckimprägniertes Holz etwa 10 Jahre – das hängt von der Art und Konzentration des Imprägnierungsmittels ab. Länger hält es, wenn Anstriche das Holz zusätzlich schützen.

Die Regel ist einfach: Je giftiger das verwendete Imprägnierungsmittel, desto wirksamer ist die Kesseldruckimprägnierung. Holzschutzmittel-Wirkstoffe, die für Holzschädlinge (Pilze, Insekten) tödlich wirken, sind aber meistens auch für den Menschen starke Gifte. Das Verzeichnis der Wirkstoffe liest sich wie das Who's Who der Gifte: Arsenverbindungen (extrem giftig), Chromverbindungen (krebserregend), Florverbindungen (hochgiftig), Kupferverbindungen (Gefährdung von Mensch und Tier).

Zwar ist in Deutschland die Anwendung der schlimmsten Gifte inzwischen untersagt, jedoch garantiert das nicht, dass diese auch tatsächlich nicht verwendet werden. Viel KDI-Holz kommt z. B. aus Polen, wo die Verbote nicht gelten bzw. nicht genügend überwacht werden. In der Praxis gibt es keinerlei Kontrolle darüber, was Ihnen im Handel angeboten wird.

Die bei der Kesseldruckimprägnierung eingebrachten giftigen Wirkstoffe werden nach dem Verfaulen des KDI-Holzes nicht abgebaut, sondern verbleiben in der Umwelt auf sehr lange Zeit.

Auch beim Verbrennen des Holzes werden die meisten Gifte nicht zerstört. Deswegen darf KDI-Holz nur in Spezialanlagen, die die Gifte auffangen, verbrannt werden. Kesseldruckimprägniertes Holz ist Sondermüll (Schadstoffklasse IV) und muss bei zugelassenen Betrieben kostenpflichtig entsorgt werden.

Thermoholz hingegen ist aus gesundheitlicher Sicht und für die Umwelt unbedenklich. Zumindest, solange nicht auch chemische Substanzen eingebracht werden. Thermoholz bedeutet, dass durch Erhitzen des Holzes die natürlichen Inhaltsstoffe des Holzes ein Stück weit zersetzt werden (Aufbrechen von Molekülketten, chemische Reaktionen). Die so veränderten Inhaltsstoffe sind für viele der Holzschädlinge (speziell für Pilzarten) nicht mehr „genießbar“, d. h. das Thermoholz ist dauerhafter als das Ursprungsholz. Die am häufigsten thermobehandelten Hölzer sind Kiefer und Esche (Thermokiefer, Thermoholz Esche).

Die Kehrseite der Reaktionen im Holz durch die Thermobehandlung ist jedoch, dass das Cracken der ursprünglichen Holz-Inhaltsstoffe eine Verringerung der Härte und Festigkeit zur Folge hat. Das versucht man dann teilweise durch das Einbringen von Kunstharz wieder aufzufangen. So wird das Thermoholz faktisch zu einem Verbundmaterial, also zu einem Kunststoff, der nun speziell entsorgt werden muss.

WPC, BPC – Looser in Sachen Dauerhaftigkeit und Ökologie

WPC steht für „Wood-Plastic-Composites“ (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff). Ersetzt man „Wood“ (Holz) durch „Bamboo“ (Bambus), erhält man BPC. WPC sowie BPC bestehen zu rund 75 % aus Holz- bzw. Bambus-Mehl und zu rund 25 % aus Kunststoff, der die beiden Materialien zusammenklebt. WPC und BPC sind also Kunststoffe mit einem Füllstoff, der Formhaltigkeit und Steifheit unterstützt (dies ist bei vielen Kunststoffen üblich). Außerdem enthalten WPC und BPC Chemikalien, die für Farbgebung sorgen, die Dauerhaftigkeit erhöhen sollen oder fertigungstechnologische Funktionen haben.

WPC und BPC sind Holz-Imitate, kein Holz. Die Anbieter z. B. von WPC- und BPC-Terrassendielen kommunizieren dies allerdings häufig irreführend, indem sie die Dielen als „Holzdielen“ in den Handel bringen. WPC- und BPC-Dielen sehen im Neuzustand auch tatsächlich sehr ähnlich aus wie Holzdielen. Zudem sind die Produkte häufig irreführend z. B. nur mit „Mahagoni“ oder „Teak“ beschriftet - diese Bezeichnungen beziehen sich jedoch nur auf die Optik, und auch nur auf die Optik im Neuzustand.

Die Optik von WPC / BPC ändert sich jedoch schnell. Während Robinienholz sowie andere dauerhafte Hölzer im Freien mit der Zeit eine silbergraue Patina überzieht, unter der die lebendige Holzstruktur sogar noch stärker hervortritt, verblasst die Oberfläche von WPC- / BPC-Produkten ziemlich schnell zu einem eintönigen, stumpfen Graubraun. Die Anbieter machen dann daraus ein positives „kein Vergrauen wie bei Holz“.

Wie lange ist die Lebensdauer von WPC-/ BPC-Produkten? Die Anbieter wenden unkorrekterweise die nur für Holz in DIN EN 350 definierten Klassen der natürlichen Dauerhaftigkeit an („natürlich“ steht für „ohne Chemie“) und sprechen von Klasse 2 (dauerhaft) bis Klasse 3 (mäßig dauerhaft). Es geht bei WPC / BPC aber um die Dauerhaftigkeit von Kunststoff, nicht um die von Holz. Wikipedia schreibt: „Bisherige Langzeitstudien und Schadensfälle aus der Praxis haben gezeigt, dass WPC durch UV-Bestrahlung, Feuchte- und Temperatureinwirkung sowie Pilzbefall geschädigt werden können“.

Die WPC- / BPC-Produkte, die es ja erst seit rund 20 Jahren gibt, haben ihre Dauerhaftigkeit noch nicht unter Beweis gestellt. Die allgemeine Erfahrung mit Kunstoffen lässt skeptisch sein. Bei Robinie hingegen weiß man: Robinie hält Jahrzehnte. Und man weiß auch, wie Robinie nach Jahrzehnten aussehen wird – wie ein schön verwittertes Holz.

Wir prognostizieren, dass Sie spätesten nach 20 Jahren Ihre WPC-/ BPC-Produkte werden entsorgen wollen (und müssen). Aber wohin damit? Es handelt sich dabei um Sondermüll. Das Zeug muss zu speziellen Entsorgern gebracht werden. Kein Wort darüber seitens der WPC- / BPC-Anbieter; diese schreiben beschönigend „recyclebar“ auf ihre Produkte.

Auch in dieser Hinsicht kann man die Produkte also keinesfalls mit solchen aus natürlichem Holz wie Robinienholz vergleichen. Und falls sich bei der Robinie irgendwann die Frage nach der Entsorgung stellen sollte (worauf Sie lange werden warten müssen) - kein Problem. Robinienholz ist ein Naturstoff. Er kehrt zurück zur Natur. Geben Sie das Holz am besten in die Kompostierung.

Robinie versus Bangkirai & Co.

Tropenholz – aus Raubbau an der Natur

Es ist eine unaussprechliche Tragödie, wie immer noch mehr, und nicht endlich weniger Tropenholz auf den Markt strömt. Dafür werden in den letzten verbliebenen ursprünglichen tropischen Regenwäldern jahrhundertealte Baumriesen gefällt, die nie wieder nachwachsen werden. Ja, die Baumriesen liefern mit ihren langen astfreien Stämmen exzellentes Holz, das sich so nirgends sonst finden lässt. Doch es ist Raub an der Natur. Woher nimmt man sich das Recht, über diese Bäume zu bestimmen, von der Natur gepflanzt und über Jahrhunderte aufgezogen? Fällt man sie für den Profit von korrupten Politikern in den Herkunftsländern sowie von internationalen Holzkonzernen? Oder um einige Euro zu sparen?

Das geraubte Tropenholz, das als Hehlerware billig auf den Markt geworfen wird, untergräbt zudem die Produktion von Qualitätsholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Wenn der Mensch die Bäume pflanzt und pflegt, kostet das Geld, das über den Verkauf des Holzes wieder hereinkommen muss. Forstwirtschaftlich erzeugtes Qualitätsholz kann deshalb preislich nicht mit dem geraubten Tropenholz konkurrieren, für das an die Natur kein Cent gezahlt wird. In absehbarer Zeit, wenn der letzte Urwaldriese gefällt sein wird, wird es mit dem schönen, billigen Tropenholz vorbei sein. Für die Natur ist es dann zu spät. Und auch für den rechtzeitigen Übergang zur nachhaltigen forstwirtschaftlichen Produktion von Qualitätsholz, die in den gemäßigten Breiten geschehen müsste – siehe etwas weiter unten.

Ein Großteil der Holzindustrie bereitet sich auf die Zeit nach der Erschöpfung der ursprünglichen tropischen Regenwälder jedoch durch die Anlage riesiger tropischer Plantagen vor. Diese schaden der Umwelt noch viel mehr, als der Raub der Baumriesen aus den Urwäldern. Die tropischen Plantagen sind Umwelt-Totalzerstörung. Zuerst wird der ursprüngliche Wald komplett gerodet und die gesamte ursprüngliche Vegetation mit giftigsten Herbiziden ausgemerzt. Dann werden in Monokulturen sehr schnell wachsenden Baumarten gepflanzt, die in der Regel aus anderen Erdteilen angeschafft werden, insbesondere Eukalyptus (Heimat Australien) sowie die eingangs bereits erwähnte Akazienart Acacia mangium L. (Heimat Australien und Papua-Neuguinea). Doch damit nicht genug. Für ein schnelles Wachstum werden sich neu ansiedelnde andere Pflanzen - aus Sicht der Plantagenbesitzer Unkraut - mit Herbiziden unterdrückt und der von Natur aus nährstoffarme tropische Boden wird mit Kunstdünger aufgepäppelt.

Das alles geht nicht nur zu Lasten der Artenvielfalt und verschmutzt die Gewässer, wie wir es auch in Deutschland kennen, sondern der in den Plantagen weitestgehend ungehindert auf den Boden prasselnde Regen spült nach und nach die fruchtbare obere Bodenschicht auf Nimmerwiedersehen fort. Steppen- und Wüstenbildung in gigantischem Ausmaß sind die Folge. Und das für den Profit und billigen Konsum der reichen Länder des Nordens.

Robinie – aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Europa

Deutschland befand sich vor mehreren hundert Jahren in einer ähnlichen Situation, wie sie heute in vielen tropischen Ländern beobachtet wird - wenn auch in einem viel kleinerem, vorindustriellem Maßstab. (Ähnlich entwickelte sich die Situation auch in anderen europäischen Ländern sowie in Japan.) Die Wälder wurden schonungslos abgeholzt, um die wachsende Nachfrage nach Holz zu decken, und die Wälder konnten sich nicht mehr regenerieren.

Die Antwort darauf, die sich über einen längeren Zeitraum herausbildete, war die Einführung der „nachhaltigen Forstwirtschaft“. Diese bedeutete einfach gesagt: Es darf dem Wald nicht mehr Holz entnommen werden, als in ihm nachwächst. Im modernen, erweiterten Verständnis von nachhaltiger Forstwirtschaft bedeutet das, dass der Wald so zu bewirtschaften ist, dass seine Lebensgrundlagen und sein langfristiges Gedeihen erhalten und gestärkt werden.

Dieses Verständnis hat sich heute in allen EU- sowie anderen entwickelten Ländern durchgesetzt. Befördert wurde es durch das gewachsene Umweltbewusstsein. Dessen Umsetzung ist in diesen Ländern durch gesetzliche Vorschriften reglementiert. Speziell in den EU-Ländern sind die Umwelt- und Waldgesetze weitgehend vereinheitlicht. Sie dürfen daher bei Holz aus EU-Ländern generell davon ausgehen, dass das Holz in Achtung der Umwelt gewonnen ist.

In den gemäßigten Breiten wird die nachhaltige Forstwirtschaft durch einige natürliche Faktoren begünstigt. Einer dieser Faktoren ist, dass es in unseren Breiten natürliche Monokulturen gibt. Monokulturen sind gemeinhin wirtschaftlich am effektivsten (ob es gefällt oder nicht).

Nach den Gesetzen der Biologie besetzt eine Art stets die ökologische Nische, für die sie am besten angepasst ist. So entstehen natürliche Monokulturen. Für die Sandböden rings um Berlin, insbesondere südlich von Berlin, ist beispielsweise die Kiefer mit ihrer sehr tiefen Pfahlwurzel und ihrem geringen Wasserbedarf am besten angepasst. Andere Baumarten können sich an diesen Standorten von Natur aus nicht gegenüber der Kiefer behaupten. An vielen anderen Standorten in Deutschland ist die Buche so gut angepasst, dass von Natur aus reine Buchenwälder entstehen, in denen es überhaupt keine anderen Bäume gibt. Für viele höhere Lagen bildet die Fichte ein natürliches Monopol. Es gibt aber auch Standorte ohne eindeutige Vorteile für eine einzige Art, an denen demzufolge Mischwald natürlich vorkommt. Der Mensch braucht, um naturkonform zu handeln, bei seinem Pflanzen nur den für die jeweiligen Standorte natürlichen Wald zu Grunde zu legen.

Ein anderer sehr wichtiger Faktor ist, dass es in unseren Breiten bei keiner Waldform zu Bodenerosion kommt. Entweder bilden Pflanzenreste eine Schutzschicht (z. B. Laub in Buchenwäldern, Nadeln in Fichtenwälder, generell auch abgefallene tote Äste) oder / und die Bodenvegetation schützt den Boden zuverlässig (bei Wäldern, bei denen genügend Licht durch die Kronen dringt).

Das Robinienholz für die Produkte, die wir Ihnen anbieten, stammt aus bulgarischen Forsten, für die alles Vorstehende zutrifft. Die natürlichen Bedingungen sind für Robinie vielerorts in Bulgarien optimal, sodass dort die Robinie weit verbreitet ist. Das bulgarische Waldgesetz ist eng an das deutsche angelehnt und wird mit großer Konsequenz umgesetzt.

Tropenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ?

In den tropischen Regenwäldern, die aus mehreren „Stockwerken“ bestehen - was sie prinzipiell von den einfach aufgebauten Wäldern der gemäßigten Breiten unterscheidet -, gibt es sehr viele unterschiedliche ökologische Nischen und deshalb eine riesige Artenvielfalt sowie sehr viele Baumarten. Das macht eine nachhaltige forstwirtschaftliche Nutzung sehr aufwendig. Tropenholz aus nachhaltiger Bewirtschaftung wäre also sehr teuer und die Nachfrage würde entsprechend zurückgehen. Alles käme ins Lot.

Das aus mehreren Etagen bestehende, dichte Pflanzendach des tropischen Regenwaldes ist unabdinglich, um ein intensives Aufprasseln der tropischen Platzregen auf den weitgehend nackten Boden und folgende Bodenerosionen zu verhindern. Obwohl ständig Pflanzenreste auf den Boden rieseln, bildet sich auf dem Boden kein schützender Belag, weil eine Lebensgemeinschaft am Boden schnellstens alles Herunterkommende vollständig zerlegt. Auch bildet sich im Dämmerlicht am Boden keine dichte, schützende Bodenvegetation aus. Die Konsequenz dessen ist, dass nachhaltige Forstwirtschaft in den Tropen nur in Form der Erhaltung des natürlichen Regenwaldes erfolgen kann.

Plantagenwirtschaft (ob in Mono- oder Mischkulturen) lässt sich in den Tropen auch bei bestem Willen nicht nachhaltig gestalten, sondern bedeutet - wie bereits dargelegt - eklatante Natur-Zerstörung.

Europäische Robinie – das ökologische Trendholz

Robinie aus Europa ist das ökologische Trendholz. Robinienholz ist das einzige europäische Holz, das Tropenholz für Garten, Spielplatz und Park vollwertig zu ersetzen vermag. Es steht den widerstandsfähigsten Tropenhölzern in nichts nach, übertrifft diese mit seinen Eigenschaften sogar insgesamt gesehen. Die nachhaltig bewirtschafteten europäischen Robinienforste regenerieren Natur. Die Tropenholzgewinnung – erfolge sie aus ursprünglichem Regenwald oder aus Plantagen – zerstört Natur.

Robinienholz – von Mutter Natur in Jahrmillionen vollendet – stellt für Garten, Spielplatz und Park auch die Alternative zu Chemieanwendungen dar. Denn es kommt ganz ohne Imprägnierungsmittel aus und ist kein Holz-Imitat auf Kunststoffbasis.